「紙束」は手作業で本をつくる日々の中で生まれる紙の端材を活かして、オブジェや装飾品を制作するプロジェクト。

空気を含んでふっくらし、ムギュっと固めればスッと立つ。

普段私たちがとらえている「紙」とは、ちょっと違う表情を見せてくれる紙束の作品。

どの作品にも「カラフルな紙のように、いろんな人の生活を彩るようなものになってほしい」という小泉さんの願いが込められている。

クラフトスクエア出店の様子。色とりどりのドライフラワーの花器やアクセサリー。Photo:横澤裕紀

クラフトスクエア出店の様子。色とりどりのドライフラワーの花器やアクセサリー。Photo:横澤裕紀質感としてグッとくる。

紙を素材とした作品たち

伊那の製本会社美篶堂(みすずどう)の工場長も務めた小泉さん。「本をつくる」前の「材料を準備する」段階で目にする、断裁された紙の端っこの重なりがとても綺麗で、そこに以前から質感としての魅力を感じていたという。

「端材が勿体ないという気持ちからではなく、質感として紙が重なる様子に何かグッとくるものがありました。」その感覚を個人の活動として実際に形に起こしていく中で、イベント出展の際に「ディスプレイとして紙の束を飾ってみたら?」という妻・唯さんのアイデアが加わり、紙束としての活動が広がっていった。完成したら身近な人に見せたり、SNSで発信して、また次の思いついた形を作っては発信しての繰り返しで少しずつアイデアを形にしてきた。

雑貨屋さんでみつけたブローチ。旅先で出会った郷土玩具。用途のアリ無しに関わらず、そばにおいておきたい「何か」ってありますよね。そんな「何か」を「紙」という素材で生み出しているのが、長野県伊那市の『紙束』です。

雑貨屋さんでみつけたブローチ。旅先で出会った郷土玩具。用途のアリ無しに関わらず、そばにおいておきたい「何か」ってありますよね。そんな「何か」を「紙」という素材で生み出しているのが、長野県伊那市の『紙束』です。最初は製本職人。

手の中で出来上がっていくおもしろさに気が付いた

小泉さんは東京都荒川区出身。

子どもの頃から作ることが好きで、高校も普通科ではなく、都内の工芸高校へと進んだ。

「紙」という身近な材料を扱うデザイン科で三年間勉強をし、その後専門学校に進んでもう三年デザインの勉強をすることに。

「工芸高校は卒業と同時に就職ができるというカリキュラムにはなっていたんですけど、僕は就職はしなくて。というかできる気がしなくて(笑)専門学校へ進みました。」

学校でブックデザインを学ぶなか、データで作ったデザインを実際に自分で製本をするという授業で、自分の手を動かして物を作るときの感覚がより自分にとってしっくりくることに改めて気が付いていく。

出来上がっていく過程が見れることや、物として残る、ということに惹かれたのだ。

そうして「自分で本を作れる」楽しさを知って、学校外でもそのモチベーションが発揮されるように。アルバイト先で廃棄になる商品の中からブロックメモをもらい、それを使って豆本を100冊ほど作ったこともあった。

前回の守田さんに引き続きこのおうちにも猫が三匹。

前回の守田さんに引き続きこのおうちにも猫が三匹。実家と学校から近かった、美篶堂のショップへ出入りするようになったのもその頃。

作った豆本を代表のところに持って行って見てもらい、本づくりの話を聞いていく中で、興味はどんどんと深まっていった。

そんななか東京のショップでアルバイトをするきっかけがあり、一年ほど勤めることに。当時ショップにはギャラリーも併設されており、現在の異業種コラボにもつながる、さまざまな作家と関わる機会にもなった。そして卒業とともに伊那工場での勤務が決まり、製本職人としての歩みは始まったのだった。

有機的に広がっていく「紙束」

「小泉家」という名前から始まったという個人での活動は、製本の実演やノートなどの個人で作ったものの販売から始まった。

そこから続く紙束としての活動は今年で約三年。コロナ禍でのスタートとなったが、SNSでの発信やオンラインでの販売を活かしながら続けてきた。

敷地内にある蔵を改装してアトリエ兼ギャラリーとして開放している。

敷地内にある蔵を改装してアトリエ兼ギャラリーとして開放している。置型のオブジェから始まり、額縁屋との額装のコラボや、子どもの遊びから生まれたモビール型の紙束「nest」。今は身に付けるアクセサリーやドライフラワーを挿す花器、正月飾りなどもバリエーションに加わった。

伊那市に構えているアトリエ兼住宅は、納屋や畑もある広々とした敷地。

三人と三匹と暮らす生活はまだまだ忙しいものの、唯さんも手を動かせる時間が増えて、紙束はまた新しいステージへと進んでいるまっ最中だ。

職人としても活動する小泉さんは新しく湧いて出てきたアイデアを、繰り返し作れるような形に落とし込んでいくことが得意。製本や花器、nestなどのオブジェを主に作っている。一方、学生時代現代アート科で主に立体物を作っていたという唯さんは、毎回違った視点から生まれる一点物を作るのが得意。アクセサリーや髪飾り、正月飾り、そして小泉さんが少し苦手だと照れる接客を主に担当している。

小泉さんを中心として少しずつ有機的に広がっていく紙束。家族や友人知人のエネルギーとともに、軽やかに私たちのもとへと届くのだ。

植物と合わせて作る正月飾りは最近の新作。季節問わず飾って楽しめる。

植物と合わせて作る正月飾りは最近の新作。季節問わず飾って楽しめる。作品ができるまで

日々紙の加工をしていくなかで「紙にはこんな表情があるのか」と思う瞬間が何度もあるという小泉さん。その驚きや感動をもとに紙束の作品は作られていく。紙の断面は計算でできる場合もあれば、偶然にできる重なりもあって、どちらかというと偶然できる色合いの方が驚きが大きいのだそう。

たくさんの作品に囲まれた作業場。紙の束で作ったランプシェードが灯してある。

たくさんの作品に囲まれた作業場。紙の束で作ったランプシェードが灯してある。紙束nest(モビール)の場合

nest。広げる際の間の持たせ方でも表情が変わって面白い。アロマオイルを垂らして香りを楽しむこともできる。

nest。広げる際の間の持たせ方でも表情が変わって面白い。アロマオイルを垂らして香りを楽しむこともできる。①千切り

断裁機を使って紙を1.5mm厚でカットする。

②ボンド付け

直径25~30mm程度の太さに輪ゴムで束ねて端を揃え、面にボンドを塗り乾かす。

③仕上げ

ボンド面に丸いボール紙を貼り、側面に6mm厚のボールをぐるっと巻いて貼る。

④アレンジ

紙の束を外側にくしゃくしゃと変化を付けて広げる。スプレーで水を吹きかけて作業するとやりやすい。

紙を細くカットすることを「千切り」と呼んでいる。

紙を細くカットすることを「千切り」と呼んでいる。作品の使い方やお手入れの方法

「使っているうちに紙が広がってくることがあります。

モビール型のnestは水を少しスプレーで吹きかけることで、アクセサリーは布に水を少し含ませて優しく表面を濡らすことで、形を整えることが出来ます。

埃ははたきでさっと拭いたり、手で振ったりして落としてくださいね。」

最近の活動の楽しみ

異業種の方とお会いする機会が増えてきて、今まで発想しなかったような面での紙の表現ができるようになったこと。

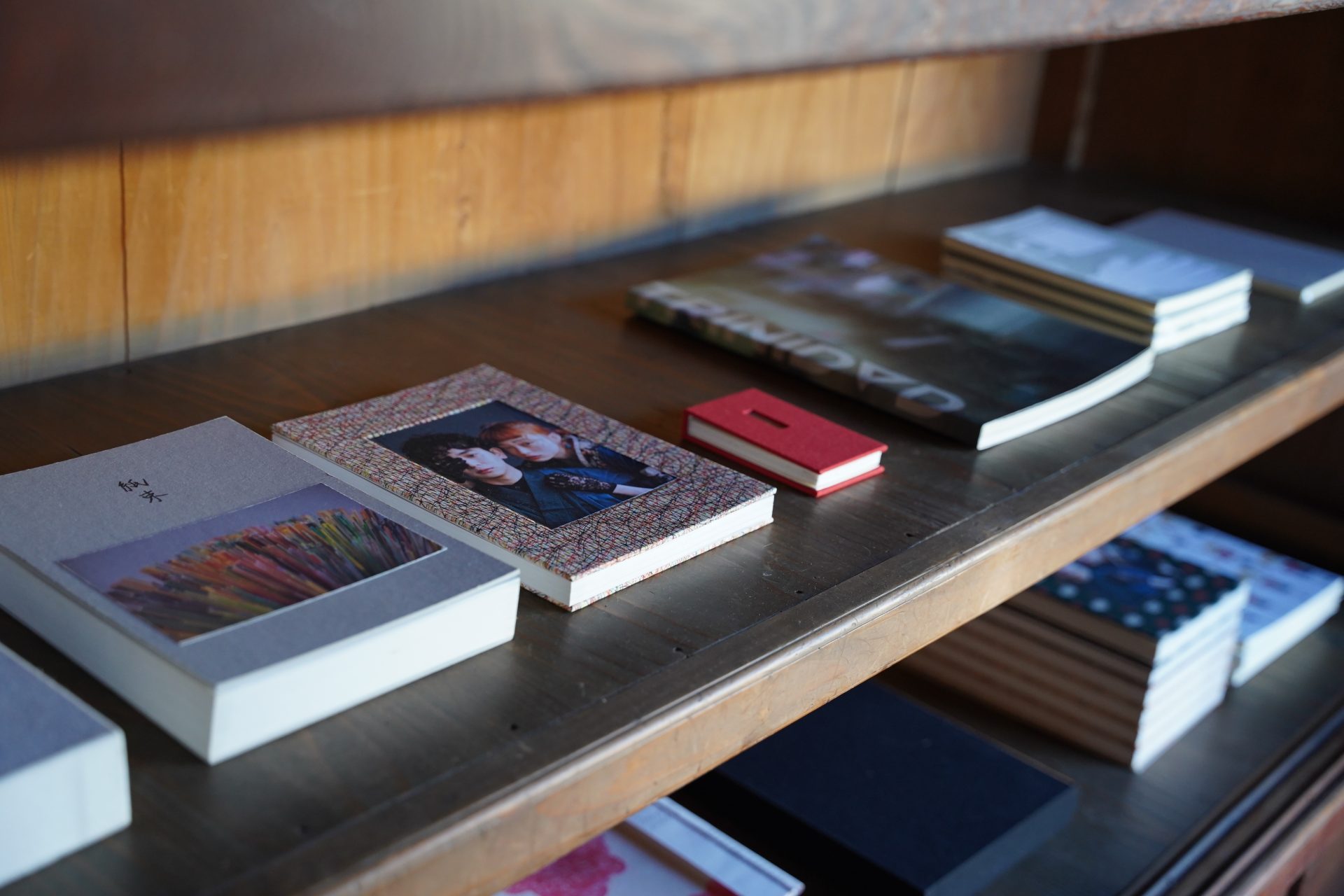

紙のアクセサリーと着物のスタイルブックを着付師の方と一緒に制作。本体は紙束の蛇腹本「zigzagbook」。表紙には着物の生地を使っている。Photo:横澤裕紀

紙のアクセサリーと着物のスタイルブックを着付師の方と一緒に制作。本体は紙束の蛇腹本「zigzagbook」。表紙には着物の生地を使っている。Photo:横澤裕紀最近の活動以外の楽しみ

町屋出身なのでもんじゃが大好きで、コロナ禍にインターネットで見つけたちゃぶ台型の鉄板焼を自宅に導入。

自宅の改装時にIHに変えていたが、もう一度ガス栓を引き直したという。

「もんじゃはもちろん、焼きそばや餃子、なんでも鉄板で焼いて食べています。みなさんもぜひ一家に一台導入してほしいです。」

小泉さん撮影の最近の鉄板焼きの様子。家族団らんの時間がより楽しいものに。

小泉さん撮影の最近の鉄板焼きの様子。家族団らんの時間がより楽しいものに。取材・編集 江刺里花、澤谷映